FAQ: Schadstoffe in Lollitests

FAQ: Schadstoffe in Lollitests

Nein. In der Wissenschaft wird bereits für Erwachsene auch die Low-Dose-Theorie diskutiert, z. B. im Zusammenhang mit Bisphenol A oder endokrinen Disruptoren. Low-Dose könnte nicht zuletzt bei hormonaktiven Substanzen eine maßgebliche Rolle spielen. (https://www.efsa.europa.eu/de/events/event/120614, https://www.efsa.europa.eu/de/news/have-your-say-draft-opinion-non-monotonic-dose-response)

Grundsätzlich stellt sich auch die Frage, ab wann ein CMR-Stoff (canzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch) bzw. ein Allergen seine Wirkung entfaltet. Denn die Konzentration, ab der eine Wirkung im menschlichen Organismus nachweisbar ist, stellt keine Konstante dar. Vielmehr kommt es auf die Gesamtkonstitution der einzelnen Person sowie auf deren vorausgegangene Exposition (Präexposition) an.

Einige der für die „Lolli“-Abstrichtupfer gefundenen Stoffe sind bereits bei einmaliger Exposition mit einer hohen CMR-Wirkung behaftet. Hinzu kommt ein kumulativer Effekt durch die dauerhaften, wiederholten Testungen und ein sich dadurch erhöhender cancerogener, mutagener und reproduktionstoxischer Effekt im Organismus.

Ja. Bereits in der für die „Lolli“-Abstrichtupfer gültigen RICHTLINIE 93/42/EWG heißt es in ANHANG I, GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN, 7.5.

„Umfasst die Zweckbestimmung dieser Produkte die Behandlung von Kindern oder von schwangeren oder stillenden Frauen, so muss der Hersteller eine spezielle Begründung für die Verwendung dieser Stoffe [die krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend sein können, Anmerkung] im Hinblick auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen, insbesondere dieses Absatzes, in die technische Dokumentation aufnehmen und in die Gebrauchsanweisung Informationen über Restrisiken für diese Patientengruppen und gegebenenfalls über angemessene Vorsichtsmaßnahmen aufnehmen.“

Das ist nicht erfolgt.

Angesichts von Aussagen des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) über die Anwendung von ADI-Werten (siehe „Dürfen als Vergleichswerte die ADI-Werte herangezogen werden?“) sollte bei Kindern eine besonders genaue Risiko-Nutzen-Abwägung erfolgen, auch angesichts der Problematik einer möglichen Präexposition gegenüber vergleichbaren Gefahrstoffen. Insbesondere, da bei den „Lolli“-Abstrichtupfern Stoffe nachgewiesen wurden, welche nachweislich bioakkumulative Wirkung besitzen und sich damit im menschlichen Organismus anreichern können.

Nein. Nicht ohne Grund befinden sich auf allen Medikamenten, Reinigungsmitteln etc. die Sicherheitshinweise, dass das entsprechende Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden muss.

Nein. Es liegen zahlreiche Zeugenberichte vor, wonach die gelutschten „Lolli“-Abstrichtupfer nicht geschmacksneutral sind, wie der Hersteller behauptet. Des Weiteren traten nach deren Gebrauch gesundheitliche Probleme auf. Es liegt offensichtlich eine Korrelation zwischen Testanwendung und gesundheitlicher Beeinträchtigung vor. Es wäre die Pflicht des Inverkehrbringers gewesen, Studien zur Unbedenklichkeit durchzuführen; und es wäre die Pflicht der Marktaufsichtsbehörde, diese Studien vom Hersteller anzufordern und zu kommunizieren.

Die Gefährdung der Gesundheit unserer Kinder wiegt umso schwerer, als es sich bei der anlasslosen Massentestung gesunder Kinder um eine epidemiologisch sinnlose, also vermeidbare Exposition handelt, die keiner Risiko-Nutzen-Abwägung standhält.

Ja. „Das Vorsorgeprinzip ist ein Prinzip der Umwelt- und Gesundheitspolitik; danach sollen die denkbaren Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit im Voraus (trotz unvollständiger Wissensbasis) vermieden oder weitestgehend verringert werden.“ (Wikipedia) Es gilt die Beweislastumkehr, wonach nicht der Verbraucher die Bedenklichkeit eines potenziell schädlichen Stoffes, sondern der Hersteller dessen Unbedenklichkeit nachweisen muss. In der Praxis hat dieses Prinzip einen breiten Anwendungsbereich, es erstreckt sich auf die Verbraucherpolitik, die Rechtsvorschriften der Europäischen Union (EU) für Lebensmittel (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM:f80501) und den Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen.

„In den meisten Fällen müssen die europäischen Verbraucher und Verbraucherverbände, die mit einem vermarkteten Verfahren oder Produkt verbundenen Gefahren nachweisen, wobei dies nicht für Arzneimittel, Schädlingsbekämpfungsmittel oder Lebensmittelzusätze gilt. Allerdings kann im Falle einer auf das Vorsorgeprinzip gestützten Maßnahme vom Erzeuger, Hersteller oder Einführer der Nachweis verlangt werden, dass keine Gefahr besteht.“ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042)

Nein. Insbesondere im Fall von durch Kinder zu lutschenden Abstrichtupfern greifen deutlich mehr Gesetze und Verordnungen als nur das Medizinproduktrecht. In Betracht kommen durch die Anwendung in der Mundhöhle und das damit verbundene Schlucken von kontaminiertem Speichel:

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:de:PDF)

- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, samt den Ergänzungen und Änderungen (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:DE:PDF)

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 (BGBl. I S. 4253), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530) geändert worden ist (https://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/LFGB.pdf)

- Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 5), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5068) geändert worden ist (https://www.gesetze-im-internet.de/bedggstv/BedGgstV.pdf)

- Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:de:PDF)

- Verordnung (EU) 2019/831 der Kommission vom 22. Mai 2019 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0831&from=BG)

- Verordnung (EU) 2018/35 der Kommission vom 10. Januar 2018 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) betreffend Octamethylcyclotetrasiloxan („D4“) und Decamethylcyclopentasiloxan („D5“) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=SV)

- Medizinproduktegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146), das zuletzt durch Artikel 223 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist (https://www.gesetze-im-internet.de/mpg/MPG.pdf)

- Richtlinie 2009/48/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug, samt den Ergänzungen und Änderungen (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:de:PDF)

- Richtlinie (EU) 2019/1929 der Kommission vom 19. November 2019 zur Änderung von Anhang II Anlage C der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug in Bezug auf spezifische Grenzwerte für chemische Stoffe, die in Spielzeug verwendet werden, hinsichtlich Formaldehyd (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1929&from=DE)

- Richtlinie (EU) 2019/1922 der Kommission vom 18. November 2019 zur Änderung — zwecks Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt — von Nummer 13 in Anhang II Teil III der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von Spielzeug hinsichtlich Aluminium (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1922&from=DE)

Nein. Bei den MAK-Werten handelt es sich um die Maximale Arbeitsplatzkonzentration. Diese gibt die zulässige Konzentration eines Stoffes am Arbeitsplatz an. Bei den so festgesetzten Werten handelt es sich um einen Kompromiss bei der Abwägung zwischen möglichen Gesundheitsschäden und den Risiken und Kosten bei der Produktion. MAK-Werte stellen keine Konstanten dar, mit denen das Eintreten oder Ausbleiben von Wirkungen bei längeren oder kürzeren Einwirkungszeiten bestimmt werden kann. Es kommt zu Anpassungen der entsprechenden Werte, die sich aus dem technischen Fortschritt ergeben (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9783527694983.ch1).

Daher kann bzw. darf im Kontext von Kindern zu deren gesundheitlichem Schutz nicht mit MAK-Werten argumentiert werden. Nicht zuletzt gelten diese MAK-Werte aus gutem Grund auch nicht während der Schwangerschaft. Dies ist insbesondere zu berücksichtigen, da die „Lolli“-PCR-Pooltests bei Kindern ab einem Jahr zur Anwendung kommen.

Nein. Unter einem ADI-Wert versteht man die tägliche zugelassene Aufnahmemenge (Acceptable Daily Intake). Sie stellt die Menge einer Substanz dar, z.B. (Lebensmittelzusatzstoff, Pestizid), welche bei lebenslanger täglicher Einnahme als unbedenklich betrachtet wird. Eine Stellungnahme des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „Kinder in der gesundheitlichen Bewertung stofflicher Risiken“ legt nahe, dass „Kinder als besonders empfindlich gegenüber potentiell gesundheitsschädlichen Stoffen gelten. Dies muss bei der Bewertung des gesundheitlichen Risikos von Wirkstoffen in Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln sowie bei der Festlegung von Grenzwerten bedacht werden.“ (https://www.bfr.bund.de/cm/343/kinder_in_der_gesundheitlichen_bewertung_stofflicher_risiken.pdf)

Diese Stellungnahme des BfR legt nahe, dass die für Erwachsene berechneten ADI-Werte nicht auf Kinder übertragbar sind.

Des Weiteren werden aus den ADI-Werten unter Berücksichtigung weiterer Expositionswege für einzelne Substanzen, die aus Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt in diese hinein migrieren können, die spezifischen Migrationsgrenzwerte (englisch Specific Migration Limits) berechnet. (https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/regelungen-im-bereich-der-lebensmittelkontaktmaterialien.pdf)

Das zeigt, dass nicht einfach mit ADI-Werten hantiert werden kann, da die weiteren Expositionswege unbekannt sind. Z.B. kommen Aldehyde auch in Kosmetika etc. vor, so dass die Gesamtexposition ins Verhältnis der ADI-Werte gesetzt werden müsste, was nicht möglich ist.

Ja. Formaldehyd schädigt das DNA-Reparatursystem im tiefen Dosisbereich und wird als ein bisher vernachlässigtes Risiko für Hautkrebs dargestellt (Wartberger, 2013). Bei den Lollitests haben wir es mit Kindern zu tun, die durch diese Tests einer zusätzlichen – und unnötigen – Exposition ausgesetzt werden. Wäre keine radioaktive Bestrahlung zur Sterilisation der durch Lutschen zweckentfremdeten Abstrichtupfer zum Einsatz gekommen, würde das Aldehyd-Problem vermutlich nicht bestehen. Denn wie z.B. Selmi et al. (2008) gezeigt haben, stellen Aldehyde Abbauprodukte von bestrahltem Polyamid (Nylon) dar.

Wartberger, M., & Simone, R. (2013). Genotoxizität von Formaldehyd: Hemmung der DNA-Reparatur (Doctoral dissertation, University of Zurich).

Selmi (2008) identifizierte in „Charakterisierung von Radiolyseprodukten in gammabestrahlten Polyamiden Thermodesorption-Gaschromatographie Massenspekroskopie“ (2008) Radiolyseprodukte nach Gammabestrahlung in den untersuchten Polyamiden, zu denen verschiedene chemische Klassen (zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Ketone, Säuren, Amide, Lactone, Pyridone bzw. Pyrrolidinone) gehören. Diese Verbindungen können unangenehme Gerüche und Geschmäcke, sogenannte Off-Flavour, sowohl in den Folien als auch im Füllgut verursachen. Sogar dieselbe Verbindung verursacht, abhängig von ihrer Konzentration, unterschiedliche Off-Flavour.

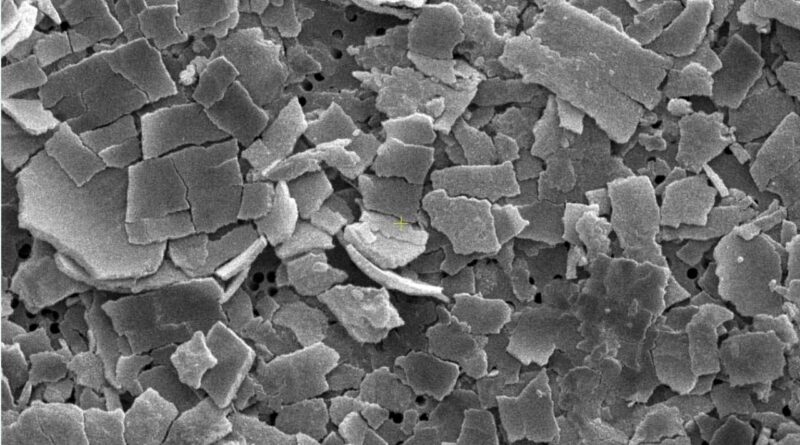

Ja. Auch wenn Mikroplastik z. B. beim Waschen von Fleece-Textilien entsteht, kennen wir auch die Gefährdung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch Mikroplastik. Plastikstücke, die eine Größe kleiner als 5 mm aufweisen, werden als Mikroplastik bezeichnet (https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/was-ist-mikroplastik). Noch kleinere Kunststoffpartikel, in der Größe zwischen 1 und max. 1000 nm, werden als Nanoplastik bezeichnet (https://microplastics.springeropen.com/articles/10.1186/s43591-021-00005-z). In der öffentlichen Wahrnehmung hat das Thema Mikroplastik in den vergangenen Jahren zunehmend Bedeutung erlangt. Die schädigende Wirkung auf menschliche und tierische Zellen des größeren Mikroplastiks ist bereits deutlich besser erforscht als die vielfältigen Auswirkungen des kleineren Nanoplastiks. Die kleinen Kunststoffpartikel können biologische Barrieren durchbrechen und sind mittlerweile im Blut und der Plazenta nachweisbar. Daher kommen vermutlich viele Kinder mittlerweile mit einer Vorbelastung zur Welt. (https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/neue-studie-mikroplastik-kann-zellen-schaedigen/). Die Wirkung von Plastikpartikeln in Nanogröße ist sehr schwer einzuschätzen, da Plastikpartikel in dieser Größe andere Eigenschaften besitzen. So können sie möglicherweise mit Zellhüllen, Zellinnerem oder biologischen Molekülen und dem Erbgut interagieren. Des Weiteren können sie sich durch Bioakkumulation in lebenden Organismen anreichern (https://www.igb-berlin.de/news/nanoplastik-kann-parasitaere-infektionen-beeinflussen).

Daher wäre alleine aufgrund dieser Betrachtungsweise eine ausführliche Risiko-Nutzen-Analyse für das Lutschen der Abstrichtupfer durch Kinder zwingend erforderlich.